杭师大“老幼同行与STAR”团队深入杭州三社区,探寻代际共生新路径

来源:中国网| 2025-04-08 09:38:35

在老龄化与少子化交织的时代命题下,如何激活城市低效边角空间、破解代际隔离难题,成为超大城市治理的关键命题。

近日,杭州师范大学经亨颐教育学院“老幼同行与STAR”社会实践团队深入杭州市临平区蓝庭社区、余杭区朱庙社区与景腾社区,以“金角银边”空间效能转化为研究视角,探索出一条代际共生、社会资本增值的创新路径。这一实践成果为基层治理提供了可复制的“杭州样本”,受到广泛关注。

一、空间赋能:低效边角空间的“效能革命”

实践团队通过“微更新”引导社区激活沉睡空间,打造复合型民生场域。如在蓝庭社区,将闲置商业配套改造为集老年食堂、智能服务终端、代际共享书架于一体的复合空间。数据显示,智能一体机已服务老人2300余人次,“代际共享书架”月均流通150册,成为老幼互动的天然场景。

在朱庙社区利用楼栋转角空间打造“记忆花园”,嵌入垂直绿化与社区记忆装置,老年手工区与儿童游乐区采用“共享前厅”设计,促进自然发生的代际交流。

在景腾社区将地下停车场边角改造为“童伴工坊”,设置玩具银行与数字学习区,老人通过闲置物品兑换积分换取儿童手工课材料,形成资源循环体系。

“空间更新不是简单的物理改造,而是关系重构的过程。”团队指导教师指出,通过功能叠加与场景设计,社区正将边角空间转化为社会资本积累的催化剂。

图1:朱庙社区老年食堂

二、代际共生:从“物理相邻”到“情感相融”的场域实验

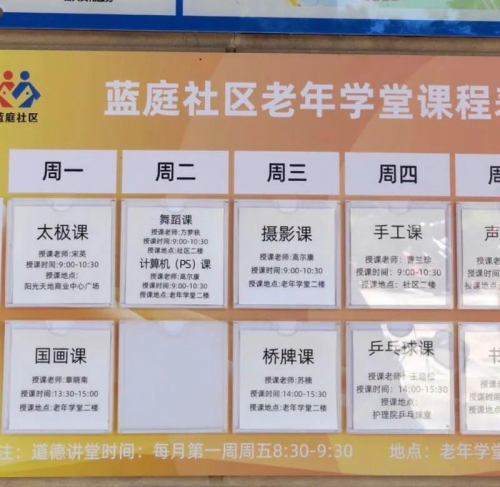

调研显示,三个社区通过空间设计触发代际互动。如蓝庭社区老年学堂开放日吸引儿童旁听书法、国画课程,课后共同完成“代际作品”,累计参与人次超300人。朱庙社区社区学院举办“银发童伴计划”,老人教授传统手工艺,儿童分享数字技能,形成双向赋能的互动模式。景腾社区暑期夏令营设置“祖辈故事会”环节,老人通过讲述历史记忆激发儿童学习兴趣,同时缓解隔代照护压力。

“孩子们教我用手机发视频,我和他们讲粮票的故事,这堵‘代际墙’早就拆了!”朱庙社区75岁的王奶奶感慨道,空间设计让邻里关系更加紧密。

图2:蓝庭社区老年学堂课程表

三、实践成效:从空间更新到社会更新的基层样本

调研数据显示,经过半年的实践探索,三个社区实现了显著的代际互动成效。

具体表现为,互动频率提升,代际活动参与率从12%提升至43%,老人与儿童的日常互动频率增加2.8倍。满意程度提高,居民对社区服务的满意度从68%提升至92%,特别是对智能设施的接受度提升了41个百分点。社会资本积累,社区志愿者人数增长30%,形成了“低龄助高龄”“儿童助老人”的互助网络。

“空间是硬件,关系才是软件。”团队负责人表示,正在探索“空间—活动—机制”三位一体的设计,推动代际互动从场景化走向常态化。

图3:“老幼同行与STAR”团队部分成员合照

蓝庭、朱庙与景腾社区的实践表明,“金角银边”空间的意义不在于面积大小,而在于其激发关系、积累社会资本的潜力。该实践突破了传统“功能分区”逻辑,以“关系建构”为核心,为城市微更新提供了新思路。通过精细化更新,将“边角料”转化为“聚宝盆”,让老幼群体共享城市发展红利。其中的“共享前厅”“时间银行”“玩具银行”等创新机制,也为其他城市社区提供了操作性强的实践范式。

当空间可供性与代际需求精准匹配,老幼共融的城市社区愿景便有了可触摸的未来。此类基层探索应被考虑纳入城市更新政策体系,推动更多社区实现“朝夕美好”的民生愿景。(供稿人:杭州师范大学“老幼同行与STAR”实践团队)

https://cnews.chinadaily.com.cn/a/202504/07/WS67f39506a310e29a7c4a7f4e.html

(编辑:萧鼎 作者:张念茹)

- 版权申明

-

凡本网注明“XXX(非公益之声)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。

特别关注

济南市残疾人福利基金会举办“集福泉城·走进

舜网讯 为进一步营造全社会关心关注孤独症儿童的良好氛围,4月1日下午,在第17个世界孤独症日来临之际,济南市残...

2024-04-02 09:41

恪守道义,热心公益,陈建铭董事长引领三盛宏

在当今社会,企业的社会责任日益受到关注。三盛宏业,作为一家在业界享有盛誉的企业,在陈建铭董事长的领导下,不仅在...

2024-02-20 13:53

新春走基层丨乡村里的“超能力”老师为孩子们

张建涛是一位来自河南乡村的科学老师,在孩子们眼里,他拥有超能力——能用塑料瓶、橡皮筋、吸管等等不起眼儿的材...

2024-02-20 10:42

31.81亿元,是这家企业历年来的公益慈善捐赠

——劲牌有限公司2023年度社会责任报告时序更替,岁物丰成。劲牌公司一年一度的社会责任报告如期而至。这是劲牌第...

2024-01-30 09:45

饿了么总裁方永新:扎根服务社区,做热心儿童

4月2日是世界孤独症日。当天,饿了么联合一万个太阳公益项目举办都是太阳关爱特殊儿童公益活动。10余名来自上海两...

2023-04-04 11:28

高校推荐

杭师大“老幼同行与STAR”团队深入杭州三社区

在老龄化与少子化交织的时代命题下,如何激活城市低效边角空间、破解代际隔离难题,成为超大城市治理的关键命题。...

2025-04-08 09:38

“党员红”引领“志愿红”:延安大学西安创新

三月春风暖人心,雷锋精神永传承。延安大学西安创新学院坚持党建引领,以党建带团建 青春志愿行为主题,创新构建...

2025-04-07 09:27

铁轨连山乡,共富向未来:贵州大学调研公益列

本网4月2日讯 在全面建设社会主义现代化国家的新征程中,乡村振兴战略已成为破解城乡发展不平衡、不充分问题的关...

2025-04-03 09:57

南昌交通学院智能制造学院开展平安建设宣传月

近日,南昌交通学院智能制造学院积极响应平安江西建设主题集中宣传月活动。通过安全育人1+5融合模式,多维度推进平...

2025-04-02 09:14

华东师范大学引领全国校园联跑,为孤独症儿童

随着第18个世界孤独症意识日的临近,华东师范大学与全国学校体育联盟(体育教育)携手举办的用爱奔跑 点亮星梦——...

2025-04-01 10:00